地球なんでもQ&A

ログイン

MAIN MENU

┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬

┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴

┬┴┬┴┬┴┬ No.647 2025/2/18┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴

┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴

【1】第132年学術大会(2025年熊本)トピックセッション募集中

【2】若手野外地質研究者向け研究奨励金募集中

【3】第5回JABEEオンラインシンポ

【4】Island Arcからのお知らせ

【5】本の紹介「噴火した! 火山の現場で考えたこと」

【6】支部のお知らせ

【7】その他のお知らせ

【8】公募情報・各賞助成情報等

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【1】第132年学術大会(2025年熊本)トピックセッション募集中

──────────────────────────────────

2025年9月14日(日)〜16日(火)

会場:熊本大学黒髪キャンパス ※対面開催

熊本市中央区の熊本大学黒髪キャンパスにおいて,第132年学術大会(2025年熊本大会)を9月14日(日)から16日(火)に開催します.また,巡検(見学旅行)を

12日(金)-13日(土)と17日(水)-18日(木)に催行します.

—-----------------------------

トピックセッション募集(3/21締切)

—-----------------------------

詳しくは,https://geosociety.jp/science/content0041.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【2】若手野外地質研究者向け研究奨励金募集中

──────────────────────────────────

<2025年度日本地質学会研究奨励金>

日本地質学会では若手育成事業の一環として,野外調査をベースに研究を行う32歳未満の若手会員を対象とした研究奨励金制度を設けています.

また,昨年度規則改正により助成期間の延長も可能となっています.

**************************************

募集締切:2025年2月28日(必着)

**************************************

詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0242.html

(申請に関するFAQも掲載しています)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【3】第5回JABEEオンラインシンポ

──────────────────────────────────

高等学校での地学教育と大学での専門教育との連携

ー地球科学の中等教育から高等教育にどのように繋げるかー

今回は,地学教育委員会との共催で「高等学校での地学教育と大学での専門教育との連携」をテーマに開催します. 高等学校・大学の教員をはじめ,実社会の専門

技術者など,多くの方にいわゆる「高大連携」「高大接続」についてご視聴いただきます.

日時:2025年3月2日(日)13:30-17:20(予定)

開催方式:Zoomを用いたオンライン方式

参加申込締切:2025年2月25日(火)

詳しくは,https://geosociety.jp/science/content0178.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【4】Island Arc からのお知らせ

──────────────────────────────────

■Island Arc:新しい論文が公開されています.

(RESEARCH ARTICLE)Non‐Uniform Stress Field of the Forearc Region in Middle Miocene Southwestern Japan Inferred From the Orientations of Clastic Dikes and Mineral Veins in the Tanabe Group;Noriaki Abe, Katsushi Sato

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401738

学会の会員ページからログインすると全文が無料閲覧できます .

https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

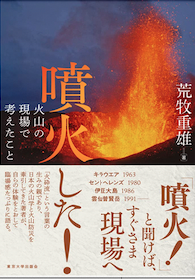

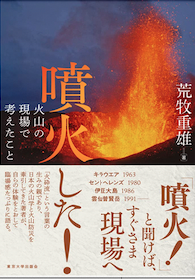

【5】本の紹介「噴火した! 火山の現場で考えたこと」

──────────────────────────────────

「噴火した! 火山の現場で考えたこと」

「噴火した! 火山の現場で考えたこと」

荒牧重雄 著

東京大学出版会,2021年10月15日初版,B6大判,縦書き273 p. ISBN978-4-13-063717-6,定価2700円+税

筆者(石渡)がパリ第6(キュリー夫妻)大学助手だった頃,1983年7月29日〜8月5日の間,当時Southampton大学で研究していた故柵山雅則氏およびManchester大学で研究していた巽好幸氏とともに,荒牧重雄先生に誘われてスコットランド西部の火成岩地帯を巡検したことがある.天気は悪かったが,Glasgow大学のBell氏の案内でSkye島やArdnamurchanの溶岩,岩脈,岩床などを詳しく見ることができた.また,先生が会議でパリに来られた時に食事をご一緒したこともあった.こんなご縁で,先生の近著を紹介させていただく.

巻末の略歴によると,著者(荒牧)は1930年生まれ,本書執筆時91歳だった.1975年東京大学地震研究所教授になられ,1991年北海道大学理学部教授,1994年日本大学理学部教授,そして2004年から山梨県富士山科学研究所所長を勤められた.本書は1950年代から日本の火山学の第一人者として活躍してきた著者が,ほぼ年代順に内外の火山調査や火山関連のイベントにつき,豊富なエピソードを交えて記述された縦書きの自伝的エッセー集である. 『「火砕流」という言葉の生みの親であり,日本の火山学と火山防災を牽引してきた著者が自らの体験をとおして臨場感たっぷりに語る.』(本書の帯).

本書の章立ては次の通りである(カッコ内は筆者が補った).

小アンチル諸島のスフリエール火山の1976年噴火では数万人の住民が避難したが,避難の必要性を巡りフランスの2人の学者(タジエフTazieff氏:必要×アレーグルAllègre氏:不必要)が鋭く対立した.タジエフ氏は防災大臣,アレーグル氏は教育大臣を勤めた人で権威があり,自説を主張して引かなかった.この問題を決着させるため,外国人学者だけの検討会が設けられ,著者がそれに参加した.「今後3カ月以内の噴火確率は3%以下」との結論をまとめて海外県大臣に持って行ったところ,3%は高すぎると言われ,数字での表現は断念したが,結局避難指示は解除され,タジエフ氏は火山研究所の職を解かれ,アレーグル氏の勝ちになったそうである.

伊豆大島1986年噴火では,著者(荒牧)は現地の火山観測所を拠点として調査していたが,噴火予知連絡会には参加していなかった.噴火は11月15日に三原山山頂火口のストロンボリ式噴火で始まり,21日に外輪山山腹での大規模な割れ目噴火に発展し,22日に全島避難が完了した.そして11月27日,鈴木都知事から呼ばれ,夜間に1人だけヘリに乗せられて東京まで行き,都知事と会談して個人的に噴火の見通しを説明した.会談後はすぐにヘリで大島に帰され,翌朝は「何食わぬ顔で」観測所に戻ったそうである.当時予知連は中村一明氏の影響で噴火がさらに大規模になるという考えに傾いていたが,著者は野外観察で既に峠を越えたと判断していた.この会談は行政側の予知連報告書の取り扱いやその後の政策に影響を与えたと思われる.著者は1986年伊豆大島噴火の体験が,「人に命令されたことはやらない.自分がやりたいことだけをやる」という理学部的な原則から脱して「私自身が火山防災関連の事案にのめり込んでゆく引き金になったのだと思う」と述べている.なお,著者が借りたレンタカーを立入禁止区域内の駐車場に止めて調査していたら,噴石で車が傷だらけになり,業者の抗議に東大地震研の藤井敏嗣氏が対応してくれたとの余話もある.

本書の体験談で最も凄いのが1991年6月3日の雲仙普賢岳の火砕流災害で,火砕流周辺部の火砕サージの領域からの生還者6人に著者(荒牧)自らが聞き取った,小さい活字で12ページもある証言集が白眉である.九死に一生を得た体験が迫真の筆致で描かれており,警察官やタクシー運転手の殉職の様子も痛々しい.また,この火砕サージで3人の外国人火山学者が亡くなったが,著者はこの3人と知り合いだったため,遭難直後に警察からの依頼で遺体を確認し,その様子の記述も恐ろしい.そのうちの1人は著者の研究室に1年間客員研究員として滞在したので描写が詳しい.

以上のように本書は著者の火山学者人生の総まとめと言うべきもので,現役の地質研究者及び学生・院生が心に留めるべき,この著者でなければ語れない興味深い体験談が満載されている.会員各位のご一読をお勧めする.

【追記】本書には既に七山 太氏(2022; GSJ地質ニュース, 11, 59-61)や矢島道子氏(2022; 科学史研究, 61(301), 89-90)らの書評があるが,本会会員にも広く紹介する必要があると考え筆を執った.また,荒牧重雄先生は2020年度東京地学協会メダルを受賞し(地学雑誌, 130(1), N4-N6),2022年11月12日に藤井敏嗣氏との記念講演対談「噴火と火山防災の60余年」があって,その内容には富士・浅間のハザードマップの話が加わった(https://www.geog.or.jp/lecture/reports_lecture/r02medal/).これらの情報をいただいた池田保夫・平田大二両氏に感謝する.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【6】支部のお知らせ

──────────────────────────────────

[中部支部]

2025年支部年会

6月21日(土)-22日(日)

会場:静岡大学静岡キャンパス

巡検『瀬戸川帯南部の超塩基性-塩基性岩類の産状』6/22

参加登録方法:25年4月頃事前参加登録のウェブサイト(google forms)

を準備いたします.

https://geosociety.jp/outline/content0019.html#2025nenkai

[西日本支部]

西日本支部令和6年度総会・第175回例会

3月1日(土)

会場:北九州市立自然史・歴史博物館

詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html

[関東支部]

2025年度関東支部総会・講演会

4月12日(土)14:00-16:45

場所:北とぴあ第2研修室(東京都北区王子)

講演会「潜水船・水中ドローンによる島弧-海溝系の海底露頭観察」

講師:山口飛鳥氏(東京大学大気海洋研究所)

総会委任状(4/11最終締切)

詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0201.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【7】その他のお知らせ

──────────────────────────────────

(協)MicroArt2025(顕微鏡写真の写真コンペ企画)

エントリー締切:3月28日(金)

どなたでも応募可能です

http://micro-art.tokyo/

学術会議公開シンポジウム

「人流ビッグデータがもたらす新しい未来像」

主催:日本学術会議地域研究委員会地域情報分科会

3月1日(土)13:00-17:00

開催地:オンライン開催

参加費無料・要事前申込

https://www.scj.go.jp/ja/event/2025/378-s-0301.html

学術会議公開シンポジウム

「初等教育における世界的な視野の獲得について」

主催・共催:日本学術会議地域研究委員会・地球惑星科学委員会合同地理教育・ESD 分科会、日本地理学会地理教育専門委員会

3月20日(木・祝)9:00-12:00

場所:駒澤大学(東京都世田谷区駒沢1-23-1)(日本地理学会春季学術大会開催地)

事前登録なし・参加費無料

https://www.scj.go.jp/ja/event/2025/379-s-0320.html

東京地学協会2024年度の国内見学会

「つくばの研究機関と筑波山」

3月22日(土),23日(日)

宿泊は自由.一方の日のみの参加も可.

案内者:目代邦康,青木正博,芝原暁彦

募集人数:20名,参加費無料

参加申込締切:3月7日(先着順)

https://www.geog.or.jp/tour/info/2025-02-12/

第248回イブニングセミナー(オンライン)

3月28日(金)19:30-21:30

演題:令和6年能登半島地震に伴う沿岸〜海域の変動 ―現地調査の成果―

講師:立石 良 先生(富山大学学術研究部 都市デザイン学系)

参加費:主催NPO会員及び学生の方(無料),非会員の方(1,000円)

https://www.npo-geopol.or.jp/

JpGU 2025(ハイブリッド方式)

5月25日(日)-30日(金)

現地会場:幕張メッセ

https://www.jpgu.org/meeting_j2025/

(後)第62回アイソトープ・放射線研究発表会

7月2日(水)-4日(金)

会場:日本科学未来館7階 未来館ホールほか(東京・お台場)

発表申込締切:2月28日(金)12時

https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/jrias2025

日本地質学会第132年学術大会(2025熊本大会)

9月14日(日)-16日(月)

会場:熊本大学黒髪地区

https://geosociety.jp/science/content0041.html

国際ゴンドワナ研究連合(IAGR)2025年総会及び第22回ゴンドワナからアジア国際シンポジウム

11月2日(日)-6日(木)

会場:延世大学新村キャンパス(韓国・ソウル)

参加登録・発表要旨締切:4月30日(水)

1st circular

http://www.gondwanainst.org/symposium/Symposiums-index.htm

(協)Techno-Ocean 2025

11月27日(木)-29日(土)

会場:神戸国際展示場2号館ほか(神戸市中央区)

https://to2025.techno-ocean.com/

その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.

https://geosociety.jp/outline/content0255.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【8】公募情報・各賞助成情報等

──────────────────────────────────

・日本学術振興会令和8年度採用分特別研究員の募集

-- 特別研究員-PD・DC募集 25年4月上旬-6/3(火)17:00

-- 特別研究員-RPD募集 25年3月中旬-5/12(月)17:00

・2024年度地質調査総合センター(GSJ)オンライン説明会(2/21)対象:GSJで研究職として働くことに興味がある方(特に2026年卒修士卒採用に興味がある方) 学部生、既卒の方も対象

--GSJ修士卒研究職募集(3/9 23:59エントリーシート締切)

--GSJ博士卒研究職公募情報

・京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻地質学鉱物学分野地球テクトニクス講座教授公募(3/7)

・深田地質研究所2025年度「野外調査助成」(4/11)

・JST先端国際共同研究推進事業(ASPIRE)2025年度日英量子共同研究提案募集 (5/9)

・東京地学協会 2025 (令和7) 年度助成[調査・研究等3/31,普及啓発活動(出版)3/31,普及啓発活動(地学・地理教育活動)6/30,普及啓発活動(地学・地理クラブ活動)6/30]

・国土地理協会2025年度学術研究助成(4/1-15)

その他,公募,助成等の情報は,

http://geosociety.jp/outline/content0016.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.

geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日

までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.

┴┬┴┬ 【geo-Flash】 日本地質学会メールマガジン ┬┴┬┴┬┴┬┴

┬┴┬┴┬┴┬ No.647 2025/2/18┬┴┬┴ <*)++<< ┴┬┴┬┴

┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴

【1】第132年学術大会(2025年熊本)トピックセッション募集中

【2】若手野外地質研究者向け研究奨励金募集中

【3】第5回JABEEオンラインシンポ

【4】Island Arcからのお知らせ

【5】本の紹介「噴火した! 火山の現場で考えたこと」

【6】支部のお知らせ

【7】その他のお知らせ

【8】公募情報・各賞助成情報等

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【1】第132年学術大会(2025年熊本)トピックセッション募集中

──────────────────────────────────

2025年9月14日(日)〜16日(火)

会場:熊本大学黒髪キャンパス ※対面開催

熊本市中央区の熊本大学黒髪キャンパスにおいて,第132年学術大会(2025年熊本大会)を9月14日(日)から16日(火)に開催します.また,巡検(見学旅行)を

12日(金)-13日(土)と17日(水)-18日(木)に催行します.

—-----------------------------

トピックセッション募集(3/21締切)

—-----------------------------

詳しくは,https://geosociety.jp/science/content0041.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【2】若手野外地質研究者向け研究奨励金募集中

──────────────────────────────────

<2025年度日本地質学会研究奨励金>

日本地質学会では若手育成事業の一環として,野外調査をベースに研究を行う32歳未満の若手会員を対象とした研究奨励金制度を設けています.

また,昨年度規則改正により助成期間の延長も可能となっています.

**************************************

募集締切:2025年2月28日(必着)

**************************************

詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0242.html

(申請に関するFAQも掲載しています)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【3】第5回JABEEオンラインシンポ

──────────────────────────────────

高等学校での地学教育と大学での専門教育との連携

ー地球科学の中等教育から高等教育にどのように繋げるかー

今回は,地学教育委員会との共催で「高等学校での地学教育と大学での専門教育との連携」をテーマに開催します. 高等学校・大学の教員をはじめ,実社会の専門

技術者など,多くの方にいわゆる「高大連携」「高大接続」についてご視聴いただきます.

日時:2025年3月2日(日)13:30-17:20(予定)

開催方式:Zoomを用いたオンライン方式

参加申込締切:2025年2月25日(火)

詳しくは,https://geosociety.jp/science/content0178.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【4】Island Arc からのお知らせ

──────────────────────────────────

■Island Arc:新しい論文が公開されています.

(RESEARCH ARTICLE)Non‐Uniform Stress Field of the Forearc Region in Middle Miocene Southwestern Japan Inferred From the Orientations of Clastic Dikes and Mineral Veins in the Tanabe Group;Noriaki Abe, Katsushi Sato

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401738

学会の会員ページからログインすると全文が無料閲覧できます .

https://www.geosoc-member.jp/Member/login.php

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【5】本の紹介「噴火した! 火山の現場で考えたこと」

──────────────────────────────────

「噴火した! 火山の現場で考えたこと」

「噴火した! 火山の現場で考えたこと」荒牧重雄 著

東京大学出版会,2021年10月15日初版,B6大判,縦書き273 p. ISBN978-4-13-063717-6,定価2700円+税

筆者(石渡)がパリ第6(キュリー夫妻)大学助手だった頃,1983年7月29日〜8月5日の間,当時Southampton大学で研究していた故柵山雅則氏およびManchester大学で研究していた巽好幸氏とともに,荒牧重雄先生に誘われてスコットランド西部の火成岩地帯を巡検したことがある.天気は悪かったが,Glasgow大学のBell氏の案内でSkye島やArdnamurchanの溶岩,岩脈,岩床などを詳しく見ることができた.また,先生が会議でパリに来られた時に食事をご一緒したこともあった.こんなご縁で,先生の近著を紹介させていただく.

巻末の略歴によると,著者(荒牧)は1930年生まれ,本書執筆時91歳だった.1975年東京大学地震研究所教授になられ,1991年北海道大学理学部教授,1994年日本大学理学部教授,そして2004年から山梨県富士山科学研究所所長を勤められた.本書は1950年代から日本の火山学の第一人者として活躍してきた著者が,ほぼ年代順に内外の火山調査や火山関連のイベントにつき,豊富なエピソードを交えて記述された縦書きの自伝的エッセー集である. 『「火砕流」という言葉の生みの親であり,日本の火山学と火山防災を牽引してきた著者が自らの体験をとおして臨場感たっぷりに語る.』(本書の帯).

本書の章立ては次の通りである(カッコ内は筆者が補った).

- 第1章 ひとつの都市が消えた――火砕流序説,プレー火山の噴火(1902)(1961国際火山学会で火砕流pyroclastic flow提案)

- 第2章 火山研究のきっかけ――伊豆大島1950〜51噴火

- 第3章 史料と足で読み解いた博士論文――浅間火山天明三(1783)年噴火(1953調査開始)

- 第4章 実験岩石学や巨大カルデラとの出会い――フルブライト留学生としてアメリカへ(1957)

- 第5章 フランス気質,イギリス気質――火山をめぐるヨーロッパの国民性(1959)

- 第6章 ハワイの楯状火山はなぜ上に凸か――キラウェア火山1963年噴火

- 第7章 月面は玄武岩か,岩塩?か――アポロ11号の月面着陸(1969)

- 第8章 溶岩と氷河の国アイスランド――極地での野外調査(1969)

- 第9章 フランス人の大論争に巻き込まれる――スフリエール火山1976年噴火

- 第10章 「火砕流」と言えない?――有珠火山1977年噴火

- 第11章 山体崩壊と爆風の威力――セントヘレンズ火山1980年噴火

- 第12章 迅速な避難と溶岩冷却作戦――三宅島1983年噴火

- 第13章 全島避難の島で――伊豆大島1986年噴火

- 第14章 火砕流の恐怖,目撃者の証言――雲仙普賢岳1991年噴火

- 第15章 大都市のそばの火山――イタリアの火山と防災(1990, 1994)

- 第16章 ハザードマップと対策本部――有珠火山2000年噴火

- 第17章 火山噴火災害対策について考える

以下に4つの特筆すべき章を選んで紹介する.アポロ11号が1969年7月20日20:17(世界時,日本時は21日5:17),月に着陸した時に著者(荒牧)が民放の番組に出演し(NHKは久野久先生),アームストロング船長が着陸直後の報告で「岩石は玄武岩のように見える」と言った話が面白い.当時は月の表面の岩石について玄武岩説と花崗岩(+火砕流)説があり,アポロの月着陸は両方を考えた計画になっていたが,着陸直後に窓から外を見ただけで,この問題に決着がついたことになる.宇宙飛行士は事前に火山の溶岩原や火砕流地帯等で地質学的な訓練を受け,船長は成績優秀だったそうである.また,玄武岩basaltは米語ではba-Saltと発音するので,不慣れな同時通訳者が岩塩と訳し,著者は密かに大笑いしたそうだ.

小アンチル諸島のスフリエール火山の1976年噴火では数万人の住民が避難したが,避難の必要性を巡りフランスの2人の学者(タジエフTazieff氏:必要×アレーグルAllègre氏:不必要)が鋭く対立した.タジエフ氏は防災大臣,アレーグル氏は教育大臣を勤めた人で権威があり,自説を主張して引かなかった.この問題を決着させるため,外国人学者だけの検討会が設けられ,著者がそれに参加した.「今後3カ月以内の噴火確率は3%以下」との結論をまとめて海外県大臣に持って行ったところ,3%は高すぎると言われ,数字での表現は断念したが,結局避難指示は解除され,タジエフ氏は火山研究所の職を解かれ,アレーグル氏の勝ちになったそうである.

伊豆大島1986年噴火では,著者(荒牧)は現地の火山観測所を拠点として調査していたが,噴火予知連絡会には参加していなかった.噴火は11月15日に三原山山頂火口のストロンボリ式噴火で始まり,21日に外輪山山腹での大規模な割れ目噴火に発展し,22日に全島避難が完了した.そして11月27日,鈴木都知事から呼ばれ,夜間に1人だけヘリに乗せられて東京まで行き,都知事と会談して個人的に噴火の見通しを説明した.会談後はすぐにヘリで大島に帰され,翌朝は「何食わぬ顔で」観測所に戻ったそうである.当時予知連は中村一明氏の影響で噴火がさらに大規模になるという考えに傾いていたが,著者は野外観察で既に峠を越えたと判断していた.この会談は行政側の予知連報告書の取り扱いやその後の政策に影響を与えたと思われる.著者は1986年伊豆大島噴火の体験が,「人に命令されたことはやらない.自分がやりたいことだけをやる」という理学部的な原則から脱して「私自身が火山防災関連の事案にのめり込んでゆく引き金になったのだと思う」と述べている.なお,著者が借りたレンタカーを立入禁止区域内の駐車場に止めて調査していたら,噴石で車が傷だらけになり,業者の抗議に東大地震研の藤井敏嗣氏が対応してくれたとの余話もある.

本書の体験談で最も凄いのが1991年6月3日の雲仙普賢岳の火砕流災害で,火砕流周辺部の火砕サージの領域からの生還者6人に著者(荒牧)自らが聞き取った,小さい活字で12ページもある証言集が白眉である.九死に一生を得た体験が迫真の筆致で描かれており,警察官やタクシー運転手の殉職の様子も痛々しい.また,この火砕サージで3人の外国人火山学者が亡くなったが,著者はこの3人と知り合いだったため,遭難直後に警察からの依頼で遺体を確認し,その様子の記述も恐ろしい.そのうちの1人は著者の研究室に1年間客員研究員として滞在したので描写が詳しい.

以上のように本書は著者の火山学者人生の総まとめと言うべきもので,現役の地質研究者及び学生・院生が心に留めるべき,この著者でなければ語れない興味深い体験談が満載されている.会員各位のご一読をお勧めする.

【追記】本書には既に七山 太氏(2022; GSJ地質ニュース, 11, 59-61)や矢島道子氏(2022; 科学史研究, 61(301), 89-90)らの書評があるが,本会会員にも広く紹介する必要があると考え筆を執った.また,荒牧重雄先生は2020年度東京地学協会メダルを受賞し(地学雑誌, 130(1), N4-N6),2022年11月12日に藤井敏嗣氏との記念講演対談「噴火と火山防災の60余年」があって,その内容には富士・浅間のハザードマップの話が加わった(https://www.geog.or.jp/lecture/reports_lecture/r02medal/).これらの情報をいただいた池田保夫・平田大二両氏に感謝する.

(正会員 石渡 明)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【6】支部のお知らせ

──────────────────────────────────

[中部支部]

2025年支部年会

6月21日(土)-22日(日)

会場:静岡大学静岡キャンパス

巡検『瀬戸川帯南部の超塩基性-塩基性岩類の産状』6/22

参加登録方法:25年4月頃事前参加登録のウェブサイト(google forms)

を準備いたします.

https://geosociety.jp/outline/content0019.html#2025nenkai

[西日本支部]

西日本支部令和6年度総会・第175回例会

3月1日(土)

会場:北九州市立自然史・歴史博物館

詳しくは,http://www.geosociety.jp/outline/content0025.html

[関東支部]

2025年度関東支部総会・講演会

4月12日(土)14:00-16:45

場所:北とぴあ第2研修室(東京都北区王子)

講演会「潜水船・水中ドローンによる島弧-海溝系の海底露頭観察」

講師:山口飛鳥氏(東京大学大気海洋研究所)

総会委任状(4/11最終締切)

詳しくは,https://geosociety.jp/outline/content0201.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【7】その他のお知らせ

──────────────────────────────────

(協)MicroArt2025(顕微鏡写真の写真コンペ企画)

エントリー締切:3月28日(金)

どなたでも応募可能です

http://micro-art.tokyo/

学術会議公開シンポジウム

「人流ビッグデータがもたらす新しい未来像」

主催:日本学術会議地域研究委員会地域情報分科会

3月1日(土)13:00-17:00

開催地:オンライン開催

参加費無料・要事前申込

https://www.scj.go.jp/ja/event/2025/378-s-0301.html

学術会議公開シンポジウム

「初等教育における世界的な視野の獲得について」

主催・共催:日本学術会議地域研究委員会・地球惑星科学委員会合同地理教育・ESD 分科会、日本地理学会地理教育専門委員会

3月20日(木・祝)9:00-12:00

場所:駒澤大学(東京都世田谷区駒沢1-23-1)(日本地理学会春季学術大会開催地)

事前登録なし・参加費無料

https://www.scj.go.jp/ja/event/2025/379-s-0320.html

東京地学協会2024年度の国内見学会

「つくばの研究機関と筑波山」

3月22日(土),23日(日)

宿泊は自由.一方の日のみの参加も可.

案内者:目代邦康,青木正博,芝原暁彦

募集人数:20名,参加費無料

参加申込締切:3月7日(先着順)

https://www.geog.or.jp/tour/info/2025-02-12/

第248回イブニングセミナー(オンライン)

3月28日(金)19:30-21:30

演題:令和6年能登半島地震に伴う沿岸〜海域の変動 ―現地調査の成果―

講師:立石 良 先生(富山大学学術研究部 都市デザイン学系)

参加費:主催NPO会員及び学生の方(無料),非会員の方(1,000円)

https://www.npo-geopol.or.jp/

JpGU 2025(ハイブリッド方式)

5月25日(日)-30日(金)

現地会場:幕張メッセ

https://www.jpgu.org/meeting_j2025/

(後)第62回アイソトープ・放射線研究発表会

7月2日(水)-4日(金)

会場:日本科学未来館7階 未来館ホールほか(東京・お台場)

発表申込締切:2月28日(金)12時

https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/jrias2025

日本地質学会第132年学術大会(2025熊本大会)

9月14日(日)-16日(月)

会場:熊本大学黒髪地区

https://geosociety.jp/science/content0041.html

国際ゴンドワナ研究連合(IAGR)2025年総会及び第22回ゴンドワナからアジア国際シンポジウム

11月2日(日)-6日(木)

会場:延世大学新村キャンパス(韓国・ソウル)

参加登録・発表要旨締切:4月30日(水)

1st circular

http://www.gondwanainst.org/symposium/Symposiums-index.htm

(協)Techno-Ocean 2025

11月27日(木)-29日(土)

会場:神戸国際展示場2号館ほか(神戸市中央区)

https://to2025.techno-ocean.com/

その他のイベント情報は,学会行事カレンダーもご参照下さい.

https://geosociety.jp/outline/content0255.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【8】公募情報・各賞助成情報等

──────────────────────────────────

・日本学術振興会令和8年度採用分特別研究員の募集

-- 特別研究員-PD・DC募集 25年4月上旬-6/3(火)17:00

-- 特別研究員-RPD募集 25年3月中旬-5/12(月)17:00

・2024年度地質調査総合センター(GSJ)オンライン説明会(2/21)対象:GSJで研究職として働くことに興味がある方(特に2026年卒修士卒採用に興味がある方) 学部生、既卒の方も対象

--GSJ修士卒研究職募集(3/9 23:59エントリーシート締切)

--GSJ博士卒研究職公募情報

・京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻地質学鉱物学分野地球テクトニクス講座教授公募(3/7)

・深田地質研究所2025年度「野外調査助成」(4/11)

・JST先端国際共同研究推進事業(ASPIRE)2025年度日英量子共同研究提案募集 (5/9)

・東京地学協会 2025 (令和7) 年度助成[調査・研究等3/31,普及啓発活動(出版)3/31,普及啓発活動(地学・地理教育活動)6/30,普及啓発活動(地学・地理クラブ活動)6/30]

・国土地理協会2025年度学術研究助成(4/1-15)

・栗駒山麓ジオパーク地域おこし協力隊ジオパーク専門員(地質学、地理学等) 募集(3/7)

http://geosociety.jp/outline/content0016.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

報告記事やニュース誌表紙写真募集中です.

geo-Flashは,月2回(第1・3火曜日)配信予定です.原稿は配信前週金曜日

までに事務局( geo-flash@geosociety.jp)へお送りください.