地球なんでもQ&A

ログイン

MAIN MENU

河川と海岸のデジタル礫形計測:その後の進展

正会員 石渡 明(原子力規制委員会)

|

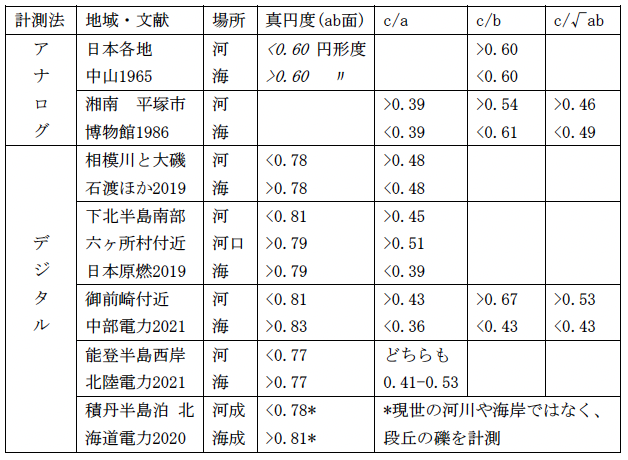

| 表1.現世の河川と海岸における礫形計測データのまとめ。アナログ法のabcは礫の外接直方体の辺長をノギス(Nonius, calipers)で測り、デジタル法のabcは楕円近似の軸長のドットを数える。(クリックすると大きな画像がご覧いただけます) |

石渡ほか(2019)は文献調査と実際の礫のデジタル画像の計測によって河川礫と海岸礫では形が明瞭に異なることを数値で示した。原子力発電所の敷地や敷地周辺の調査では、断層の活動性評価において、断層の上載層(多くは段丘堆積物)が河成か海成か判断する必要が生じることがあり、いくつかの原子力事業者が石渡ほか(2019)の方法による礫形計測を実施した。石渡ほか(2019)では、段丘礫を計測する前に、まず敷地周辺の現世の河川と海岸で礫を計測し、違いが数値に表れることの確認を求めている。これにより、日本各地の現世の河川と海岸における同一のデジタル計測法による礫形データが集積してきたので、2021年末時点での各原子力事業者の結果を簡単にまとめて報告する(表1)。

礫の長径、中径、短径をa, b, cとすると、石渡ほか(2019)が注目したのはab面の形の真円度circularity(4π面積/(周囲長)2:円いほど1に近づく)と楕円近似の短径長径比(c/a:扁平や棒状になるほど0に近づく)である。真円度は中山(1965)の円形度(円磨度)よりもかなり高い値になり、全部の角が尖っていてもゼロにはならない。石渡ほか(2019)は相模川と大磯海岸の礫を計測し、真円度は河川礫が<0.78、海岸礫が>0.78で海岸の方が円く、短径長径比は河川礫が>0.48、海岸礫が<0.48で海岸礫の方が扁平であることを報告した。この傾向はどの地域でも同様であり、現世の河川礫と海岸礫の真円度の境界値は下北半島南部六ヶ所村付近で0.80(日本原燃, 2019)、御前崎付近で0.82(中部電力, 2021)、能登半島西岸で0.77(北陸電力, 2021)程度であり、短径長径比の境界値は下北半島で0.42、御前崎付近で0.40程度であるが、能登半島では河川礫と海岸礫で短径長径比には差がなかった。また、積丹半島の泊地域では、現世ではなく段丘の堆積物について、従来から礫形図法などによって河成礫・海成礫と判断していたものの真円度の境界値は0.79程度との報告がある(北海道電力, 2020)。

まとめると、どの地域でも海岸礫は河川礫より真円度が高く、両者の境界値は地域によって若干異なるが、0.77と0.82の間に入る。また、海岸礫は河川礫より扁平(c/aが小)であり、両者の境界値は地域によって異なるが、0.40と0.48の間に入る。そして下北半島南部や御前崎付近のような平野や低い丘陵地では真円度の境界値は高く(0.80-0.82)、短径長径比の境界値は低い(0.40-0.42)傾向があり、能登半島や積丹半島のように山地が海に迫り岩石海岸が続くような地域では真円度の境界値が低く(0.77-0.79:つまり河川でも海岸でも礫があまり円磨されていない)、短径長径比では河川礫と海岸礫の間にあまり差が見られないという傾向があるように見える。

なお、御前崎地域(中部電力, 2021)ではc/a比よりもc/b比の方が河川礫と海岸礫の差が顕著に出るが、湘南地域(平塚市博物館地層観察会, 1986)ではc/a比の方がc/b比よりも差が顕著であり、どちらの比がより判別に有用か、優劣は決め難い。c/a比では扁平な形と棒状の形の区別がつかないのに対し、c/b比では扁平と棒状の違いが出るので、両方の比を見て判断した方がよい。

以上のように、日本各地の河川と海岸における礫形計測デジタルデータの集積によって、石渡ほか(2019)の「海岸礫は河川礫より円くて扁平である」という命題は更に確実度が増したと言える。段丘礫層が河成か海成か判断する上で、礫形のデジタル計測による数値データは、計測が容易で再現性・客観性が高い根拠資料になると考えられる。ただし、河川礫と海岸礫の礫形データの境界値は地域によって若干異なり、この差の一部は測定機器や画像処理の習熟度の違いなどによる可能性もあるが、上述のように各地域の地形の違い(平野か山地か)を反映しているように見える。また、河川と海岸でa/c比の差が認められない地域が1つあるが(能登半島西岸:ただし礫の真円度には河川と海岸で顕著な違いがある)、これも山地が海に迫り岩石海岸が続く等の地形条件によるものと思われる。様々な地形・地質条件の地域で更なるデータの集積が望まれる。事業者が礫形計測を進める中で、それまで断層の「止め」に用いていた露頭の上載層を「礫の円磨が進んでいない」として海成から河成に変更し、この露頭を断層評価の根拠から外した例もあり(北陸電力(2019)と(2021; p. 382, 388)を比較:ただし、この露頭の礫形データは示されていない)、礫形計測は原子力施設の安全審査の科学的確実化に役立ったと言える。その一方で、石渡ほか(2019)は礫形状の違いを生じる原因として礫の移動プロセスの差異(河川では一方向の水流による転動、海岸では反復する波浪による滑動)を示唆し、日本原燃(2019: p. 121)は文献調査と実際の礫移動の観察によりこの考えを支持したが、今後理論・実験両面で更に検証する必要があろう。

拙稿を読んでご意見をいただいた池田保夫会員と原子力規制庁の内藤浩行・大橋守人両氏に感謝する。

文 献

- 中部電力株式会社(2021)浜岡原子力発電所基準津波の策定のうち歴史記録及び津波堆積物に関する調査について(補足説明資料)。令和3年12月17日原子力規制委員会第1020回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合、資料2-4, p. 113-119. https://www2.nsr.go.jp/data/000376016.pdf

- 平塚市博物館地層観察会(1986)平塚市周辺の河川礫及び海浜礫の諸特性と礫調査における問題点。平塚市博物館研究報告 自然と文化, No. 9, 13-42.

- 北海道電力株式会社(2020)泊発電所3号炉地盤(敷地の地質・地質構造)に関するコメント回答(Hm2段丘堆積物の堆積年代に関する検討)。令和2年4月16日原子力規制委員会第856回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合、資料2-1 (1/16), p. 100-101.https://www2.nsr.go.jp/data/000308358.pdf

- 北陸電力株式会社(2019)志賀原子力発電所2号炉敷地の地質・地質構造について敷地内断層の活動性評価(コメント回答)。2019年10月25日原子力規制委員会第788回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合、資料1 (2/4, 3/4) p. 130-131, 191. https://www2.nsr.go.jp/data/000288087.pdf/https://www2.nsr.go.jp/data/000288091.pdf

- 北陸電力株式会社(2021)同上。2021年1月15日第935回審査会合、資料1 (5/6), p. 371-374. https://www2.nsr.go.jp/data/000339887.pdf

- 石渡明・田上雅彦・谷尚幸・大橋守人・内藤浩行(2019)海岸礫は河川礫より円くて扁平である。日本地質学会News, 22(10), 6-7. http://www.geosociety.jp/faq/content0864.html

- 中山正民(1965)礫浜における堆積物の諸性質について。地理学評論, 38(2), 103-120.

- 日本原燃株式会社(2019)再処理施設、廃棄物管理施設、MOX燃料加工施設敷地周辺陸域の活断層評価について。令和元年12月20日原子力規制委員会第325回核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合、資料1-1(3/7), p. 121-147. https://www2.nsr.go.jp/data/000294958.pdf